皆様 こんにちは。

石牧建築スタッフ 浅野です。

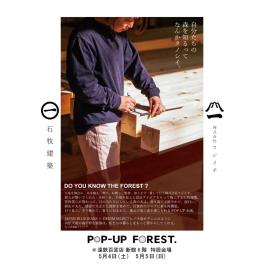

石牧建築は 天竜の杉檜を中心とした日本の木材と素材を用いて家づくりを行っています。

その過程には、幾つものモノやヒト、͡コトとの関わりが存在しています。

その片鱗について、皆様に知っていただきたく思いHPのブログ等を更新してきました。

月一程度の頻度で更新してきたブログ。

最近はそれに加え、幾つかのSNSを用いて私達の仕事や、ヒトとその想い 材料や文化の後ろに隠れたストーリーなどを発信したいと考えています。

まだまだ発展途上な媒体ばかりですが、皆様のお役に立てれば幸いです。

Instagram

石牧建築/ISHIMAKI KENCHIKU <運営者:浅野太智 他>

@ishimaki_kenchiku

石牧建築 大工チーム <運営者:合田武司 君澤ひかり 伊藤琢海 他>

@ishimaki_daiku

しましま設計室(西久保美和) <運営者:西久保美和 他>

@4ma4ma_arc

Tik tok

石牧建築 大工チーム

@ishimaki_daiku

Pinterest

石牧建築/ISHIMAKI KENCHIKU

@Ishimaki_kenchiku

これからも遠州に暮らす皆様に 良き風を吹かす存在になれるよう日々積み重ねていきます。

SNSでのやり取りだけでなく

皆様にお会いできます機会を楽しみにしております。

遠州に暮らす、本物の木の家|有限会社石牧建築

遠州に暮らす:手刻み大工と設計部の日常

石牧建築 SNS紹介

|

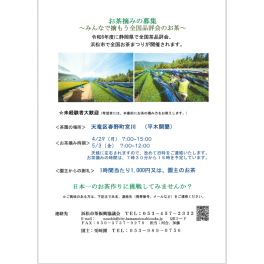

2024/04/20 【5月3日 茶積み 参加者募集】 のお知らせ |

|

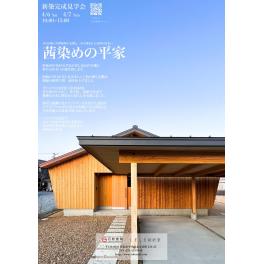

2024/03/19 4/6(土)4/7(日)石牧建築 新築完成見学会のお知らせ |

|

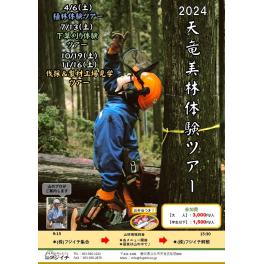

2024/03/05 天竜美林森林体験ツアーのお知らせ |

|

|

2023/07/07 石牧建築 標準仕様カタログ1 公開中 |